Que la palabra sea el límite no quiere decir que lo sea todo aquello que se pueda expresar con un puñado de ellas. Antología de microrrelatos solo de autores argentinos en la que se repasa la trayectoria y evolución de los mismos durante el siglo XX.

Que la palabra sea el límite no quiere decir que lo sea todo aquello que se pueda expresar con un puñado de ellas. Antología de microrrelatos solo de autores argentinos en la que se repasa la trayectoria y evolución de los mismos durante el siglo XX.

Un ejemplo: El Suicida. Enrique Anderson Imbert

Al pie de la Biblia abierta -donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo- alineó las cartas: a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó.

Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno.

¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era ésa? Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos.

Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien.

Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su lasitud como el agua después que le pescan el pez.

Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando.

Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada.

El límite de las palabras

Las lunas de Júpiter es uno de los cuentos incluidos en este volumen y da título a la recopilación. Cuentos de lo más cotidiano, con parejas que se juntan y se separan, que se trasladan a lo largo y ancho de tan extenso país como es Canadá, en los que relata la idiosincrasia de esa nación y al mismo tiempo ese fondo de melancolía que aporta el paso de tiempo, da igual donde se viva, tan bien descrito por Munro en su labor como cuentista, lo que le ha valido acceder al Premio Nobel sin necesidad de haber escrito novela de relevancia alguna.

Las lunas de Júpiter es uno de los cuentos incluidos en este volumen y da título a la recopilación. Cuentos de lo más cotidiano, con parejas que se juntan y se separan, que se trasladan a lo largo y ancho de tan extenso país como es Canadá, en los que relata la idiosincrasia de esa nación y al mismo tiempo ese fondo de melancolía que aporta el paso de tiempo, da igual donde se viva, tan bien descrito por Munro en su labor como cuentista, lo que le ha valido acceder al Premio Nobel sin necesidad de haber escrito novela de relevancia alguna.

Me lo prestaron. Un desconocido. Me explico: el autor y el título. Premio Nobel él y el protagonista, Moses Herzog, un ex-profesor de cuarenta y siete años, al que su mujer acaba de abandonar por uno de sus mejores amigos, cuya trayectoria profesional se ha venido abajo debido a su indolencia y cuya vida, en general, parece haber entrado en un callejón sin salida.

Me lo prestaron. Un desconocido. Me explico: el autor y el título. Premio Nobel él y el protagonista, Moses Herzog, un ex-profesor de cuarenta y siete años, al que su mujer acaba de abandonar por uno de sus mejores amigos, cuya trayectoria profesional se ha venido abajo debido a su indolencia y cuya vida, en general, parece haber entrado en un callejón sin salida.

El Gatopardo puede pasar a la historia tan solo por la frase «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie» que ha dado lugar en los ámbitos políticos al “gatopardismo” significando una propuesta realizada por un mandatario lampedusiano. Ejemplo más actual: las reformas educativas.

El Gatopardo puede pasar a la historia tan solo por la frase «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie» que ha dado lugar en los ámbitos políticos al “gatopardismo” significando una propuesta realizada por un mandatario lampedusiano. Ejemplo más actual: las reformas educativas.

Cuentan de quienes han de deshojar la margarita en las editoriales y en los concursos literarios que con leer las primeras quince a veinte páginas ya deciden si publicar o premiar los manuscritos a cribar.

Cuentan de quienes han de deshojar la margarita en las editoriales y en los concursos literarios que con leer las primeras quince a veinte páginas ya deciden si publicar o premiar los manuscritos a cribar.

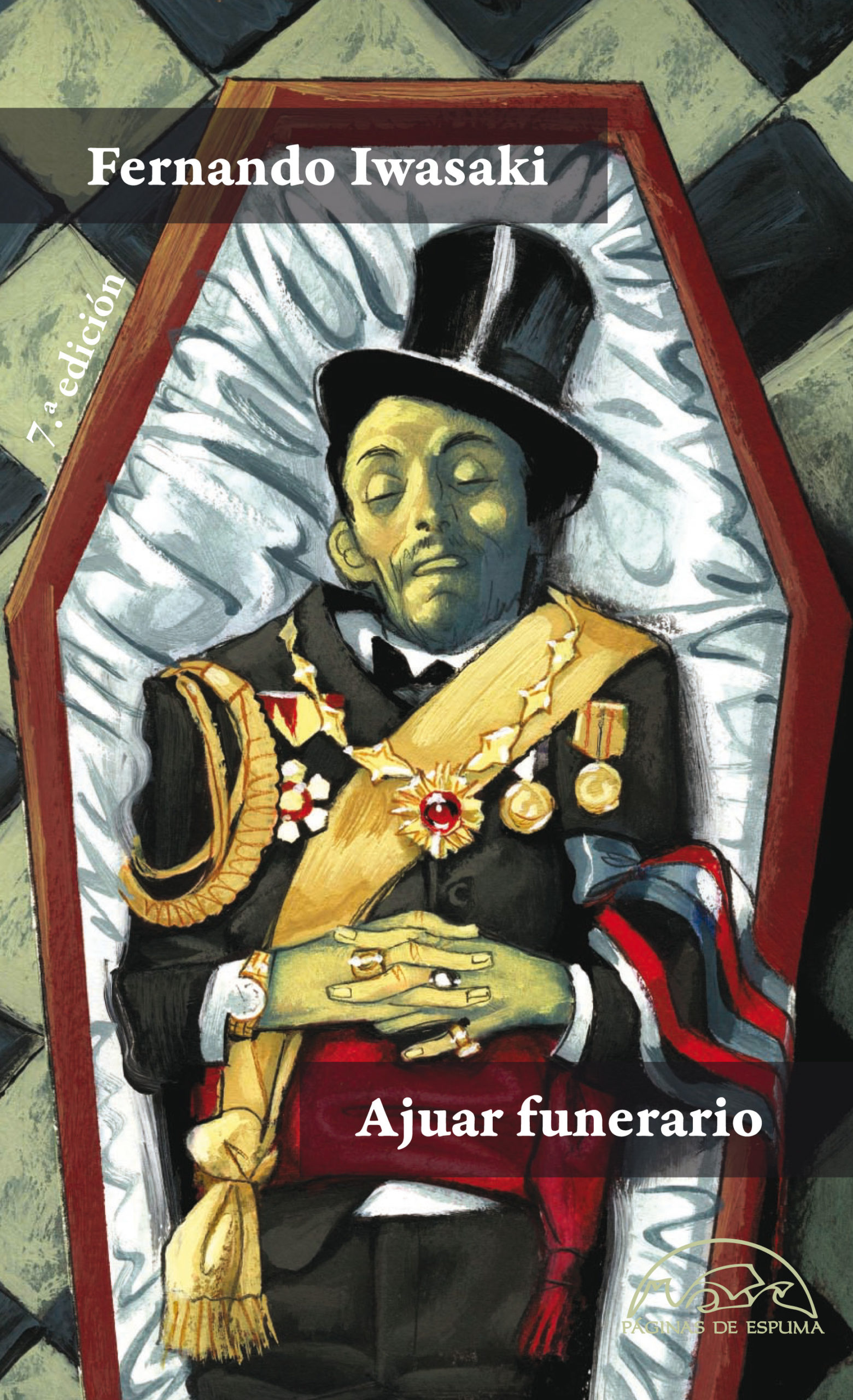

La portada es clara. En torno a la muerte, los miedos que genera, los que nos han generado, los antes y después de esas ánimas que vagan en cuartos cerrados, vasijas y cementerios, Iwasaki adorna sus microrrelatos colocando una condecoración de Poe, el anillo de James o la leontina de Lovercraft dándoles un toque personal propio de quien vivió aquellos entierros de antaño, con su caldo y plañideras. En unos casos sorprenden sus finales, en otros la habilidad para construirlos, en unos queda flotando el miedo si se releen mentalmente y en otros provocan una risa burlona que nos hace mirar de reojo.

La portada es clara. En torno a la muerte, los miedos que genera, los que nos han generado, los antes y después de esas ánimas que vagan en cuartos cerrados, vasijas y cementerios, Iwasaki adorna sus microrrelatos colocando una condecoración de Poe, el anillo de James o la leontina de Lovercraft dándoles un toque personal propio de quien vivió aquellos entierros de antaño, con su caldo y plañideras. En unos casos sorprenden sus finales, en otros la habilidad para construirlos, en unos queda flotando el miedo si se releen mentalmente y en otros provocan una risa burlona que nos hace mirar de reojo.

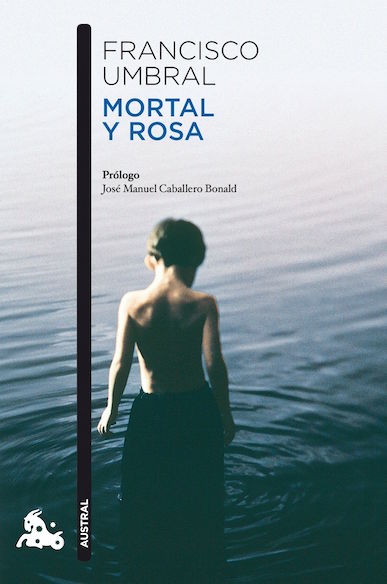

El autor convive aún en nuestras mentes con su frase: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y todos nos hemos quedado con el flash de un engreído, soberbio y déspota escritor. Quienes leen lo que está escrito y no a quienes lo escriben opinan que ha sido uno de los mejores escritores del pasado siglo.

El autor convive aún en nuestras mentes con su frase: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y todos nos hemos quedado con el flash de un engreído, soberbio y déspota escritor. Quienes leen lo que está escrito y no a quienes lo escriben opinan que ha sido uno de los mejores escritores del pasado siglo.

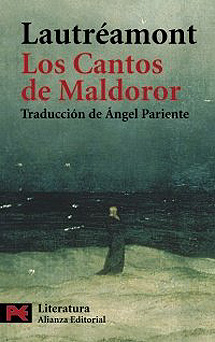

Desconocía Isidore Ducasse que, bajo el seudónimo de Conde de Lautréamont, sus cantos, con una primera edición de diez ejemplares, provocarían tal desaguisado. Su prosa poética pasó desapercibida durante años, con la excepción de aquel primer editor que consideró muy arriesgado exponer al público el odio de Maldoror hacia Dios y su obra más importante: el propio hombre. Con 24 años Isidore dispara a diestro y siniestro contra todo convencionalismo establecido en un intento por destruir la realidad en favor de lo imaginario, de todo lo que se aleje del bien, aunque por ello sufra.

Desconocía Isidore Ducasse que, bajo el seudónimo de Conde de Lautréamont, sus cantos, con una primera edición de diez ejemplares, provocarían tal desaguisado. Su prosa poética pasó desapercibida durante años, con la excepción de aquel primer editor que consideró muy arriesgado exponer al público el odio de Maldoror hacia Dios y su obra más importante: el propio hombre. Con 24 años Isidore dispara a diestro y siniestro contra todo convencionalismo establecido en un intento por destruir la realidad en favor de lo imaginario, de todo lo que se aleje del bien, aunque por ello sufra.

Apunta el autor hacia el absurdo que conlleva la obligación de leer. Especialmente la de leer cierto número de textos canónigos que parecen ser un compromiso el no haberlos leído. También apunta al deber infundado de tener que leer todo sobre todo, cosa ilógica ya que no hay tiempo material para hacerlo y como bien dice podemos de alguna forma considerar libro no leído el no recordado. Por último se sustenta este ensayo en la obligación inculcada de que para poder hablar de un libro hay que leerlo, lo que facilita la mentira pues resulta en ocasiones violento admitir la no lectura de un libro que es ampliamente reconocido en nuestro entorno.

Apunta el autor hacia el absurdo que conlleva la obligación de leer. Especialmente la de leer cierto número de textos canónigos que parecen ser un compromiso el no haberlos leído. También apunta al deber infundado de tener que leer todo sobre todo, cosa ilógica ya que no hay tiempo material para hacerlo y como bien dice podemos de alguna forma considerar libro no leído el no recordado. Por último se sustenta este ensayo en la obligación inculcada de que para poder hablar de un libro hay que leerlo, lo que facilita la mentira pues resulta en ocasiones violento admitir la no lectura de un libro que es ampliamente reconocido en nuestro entorno.